모세는 시내산에서 40일 동안 금식하며 두 번째 언약에 집중한다. 놀랍게도 그가 내려올 때 얼굴에서 빛이 났다. 아론과 온 이스라엘은 두려워 모세에게 접근할 수 없었다. 그의 광채는 ‘야웨와 말씀을 나누었기’ 때문이다(29절). ‘광채가 났다’로 번역된 히브리어는 동사 ‘카란’(ןרק)이며 자동사다. 앗시리아어 카르누(karnu), 아람어 카르나(אנרק)는 각각 뿔을 가리키며, 히브리어 ‘케렌’(ןרק)도 명사로 뿔이다(창 22:13; 시 75:5; 사 5:1). 세 자음(!rq)으로만 읽을 때 해석이 어려운 대목이다.

해당 구절의 ‘얼굴 피부’를 먼저 살펴봐야 한다. 고대 사회에서 광채는 신의 얼굴에서 나온 것이며 만약 사람의 얼굴이 빛난다면 신의 빛을 반사한 것이라고 믿었다.<Cassuto, 448> 모세의 광채가 얼굴에서 나온다고 묘사하지 않고 ‘얼굴 피부’라니 어색하다. 시편에는 이와 유사한 구절이 나온다. ‘당신의 얼굴을 비추소서’(시 80:3,7; 90:8. cf. 시 67:1). 이런 점에서 랍비들은 얼굴 ‘피부’ 대신에 얼굴 ‘빛’(וינפ רוא)으로 수정해서 읽을 것을 제안한다. “그의 얼굴(וינפ)이 빛(רוא)을 내뿜는다.” 여기서 ‘카란’은 모세가 뿜어내는 빛을 강조하면서 광채의 살아있는 역동성을 함께 묘사할 수 있다.

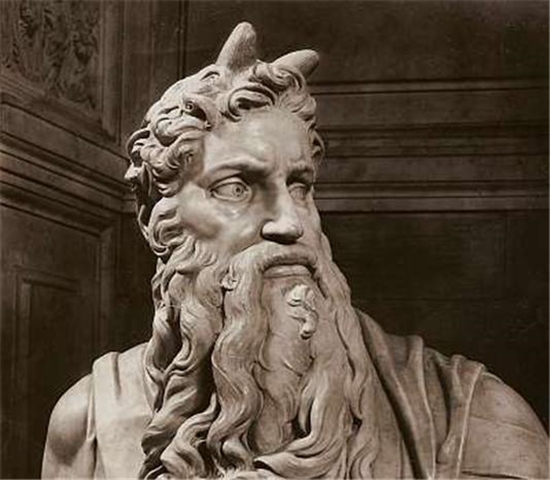

초기 번역본들이 ‘모세의 광채’를 보는 시각은 사뭇 다르다. 알렉드리아의 유대인들(LXX)은 ‘영화롭게 되었다’(dedo,xastai)로 옮겼다. 시내산에서 하나님과 교감하던 모세에게 나오는 광채는 그를 영예롭게 한 것이다. 그러나 아퀼라와 히에로니무스는 은유적인 의미를 살려 ‘뿔’을 택하였다. ‘뿔이 난’(cornuta) 모세는 중세 예술가들에게 영감을 주었다. 모세의 이마에 뿔이 달린 그림과 조각품은 여기에 근거한 것이다. 왼쪽 사진은 1506년경에 조성된 로마 산 피에트로(San Pietro) 성당의 모세 조각상이다. 미켈란젤로는 시내산에서 두 번째 돌판을 안고 내려오면서 이스라엘 백성을 바라보는 순간을 포착한 것이다. 아래 그림은 2세기 앞선 영국 <시편집>에 실린 떨기나무 불꽃에 나타난 하나님 앞의 모세를 묘사한다. 두 작품에 모세 머리의 두 뿔이 확연하다.

한편 뿔이 메소포타미아와 가나안에서 신성과 관련된다는 점도 지나칠 수 없다. 고고학 발굴물에 의하면 신과 왕의 공식 의상에 뿔이 달린 왕관이나 모자 등이 같이 나온다. 황소 가면을 쓴 의식은 고대 그리스 세계에서는 잘 알려진 상징적인 행위다. 뿔이 장식된 왕관은 왕의 권위와 힘을 상징한다(cf. 신 33:17). 하박국은 광채 속에 하나님의 능력이 있다고 선언한다. “그의 광명이 햇빛 같고 광채(םינרק)가 그의 손에 나오니 그의 권능이 그 속에 감추어졌도다”(합 3:4). 히에로니무스는 모세의 ‘뿔,’ 혹은 ‘광채’가 하나님의 이름으로 적대자들을 물리칠 수 있는 표징과 능력이라고 해석한 것일 수도 있다.

광채든 뿔이든 확실한 점은 모세가 하나님과 친밀하고 깊은 영적 교감을 나누었다는 사실이다(출 33:11; cf. 막 9:2; 행 6:15). 그는 얼굴과 얼굴을 대면하여 하나님과 대화를 나눈 유일한 선지자다. 모세의 경이로운 변모는 신성, 곧 거룩한 분의 빛을 보았기에 가능한 것이다. 모세의 광채는 황금 송아지 사건으로 어수선한 가운데 그가 여전히 하나님과 이스라엘 사이의 유일하며 합법적인 중재자임을 확인하는 강력한 상징이자 증거다.

한신대 구약학